近代林散之的书法成就与特点

林散之(1898年—1989年),名霖,又名以霖,字散之,号三痴、左耳、江上老人等,生于江苏南京市江浦县,诗人、书画家,尤擅草书。

1972年,《人民中国》日文版杂志推出“中国现代书法作品选”评选,林散之评价草书条幅《毛主席词-清平乐会昌》获得了郭沫若、启功等知名人士的高度评价,引起了巨大的反响,从此林散之凭借一手飘逸的草书名震海内外,被誉为当今“草圣”,那一年,林散之75岁。如此高的年纪才名声大振,林散之可以说是“大器晚成”的典型。”也正因为其出大名很晚,数十年寒灯苦学,专心致志,积学厚,涵养富,不仅其书法功底至深,而且,又因其做人之真诚和在诗主义辞及绘画等多方面的成就,滋养了其书之气韵与意趣超凡境界。

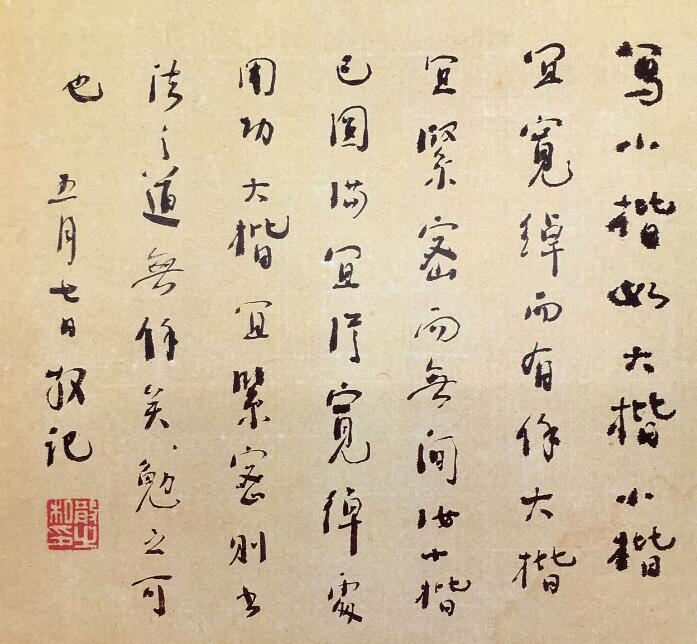

晚年时期,林散之谋求诸家草法的溶合,尤其是将怀素与王铎两家草法加以变通。他对王铎草书有深刻的认识。王铎草书承继二王、怀素,并合以米芾笔法,精熟至极,奇巧至极,真可谓无以复加,走其老路,恐难以再创新境。于是,他反其道而行之,加以变长法。其以隶意入草,涵溶于笔墨之间,无一生硬之迹,非深识其书者,难以看破。他以深厚的汉隶功力来改造王铎草法,返熟为生,以拙破巧,从而造就了属于自已的林散之草书--林体。

林散之草书以怀素为宗,直至晚年其草书面貌仍时显素师踪迹,与于右任先生相似,林散之更亲近于怀素的小草书。这故与其师黄宾虹“善用笔者,当知如金之重而取其柔,如铁之重而取其秀。”的教诲有关,但更多与其天性有关。林散之虽曾遍游天下名山大川,但长期生活在“杏花春雨”的江南,听惯了婉转悠扬的江南小调,已使他不由自主地偏于“婉约”一系。他的草书最终不能和王铎、傅山争气势,原因在此。

总之,林散之草书以王羲之为宗,以释怀素为体,以王觉斯为友,以董其昌、祝允明为宾。林散之将绘画中的墨法运用于书法,开创了草书艺术的新天地,终成一代草书大家。