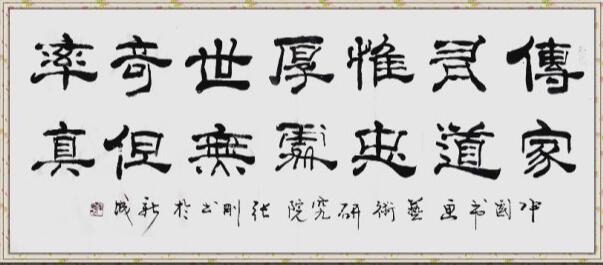

千年匠心:揭秘故宫馆藏浮雕跑兽砚台的传奇故事

当苏轼的狼毫触及这方砚台

建中靖国元年某个深夜,黄州书斋的烛火摇曳,苏轼握着新得的歙州砚台迟迟难以下笔。指尖传来的冰凉触感让他想起三年前在徽州见到的场景:满头银发的老匠人弓着腰,刻刀在龙尾石上划出流畅的弧线,石屑纷飞中逐渐显露出獬豸威严的面容。这方凝聚着匠人心血的浮雕跑兽砚台,此刻正在故宫文房四宝馆的展柜里,向每个驻足者讲述着跨越千年的笔墨春秋。

藏在纹理中的时空密码

在徽州潜口民宅的修复现场,我曾亲手触摸过明代制砚世家的传世工具。那些布满凹痕的錾子、磨得发亮的竹制规尺,都在诉说着浮雕跑兽砚台的制作奥秘。老匠人告诉我,真正的"跑兽"绝非静态雕刻:

- 爪尖必带风:每根趾爪的雕刻角度要精确到5度以内,才能在光影下产生奔腾的动感

- 鬃毛随形走:顺着石材天然的罗纹走向雕刻,让神兽毛发与石纹浑然天成

- 眼中有星辰:瞳孔位置必须选在砚石"金银晕"最密集处,方显神兽灵性

御砚坊不传之秘

乾隆三十年的《造办处活计档》里藏着段耐人寻味的记载:为制作十方祝寿砚,匠人们竟将雕刻废料收集七斤四两,用细绢包裹沉入太液池"养石"。这种神秘的"水磨法",让石材在流动活水中褪去火气。去年在婺源访砚时,我在一座老宅地窖发现类似装置,青石水槽里浸泡的砚坯,正在完成现代人难以理解的材质蜕变。

纹饰里的文化基因

仔细观察故宫藏的这方浮雕跑兽砚台,会发现个有趣现象:獬豸的独角并非垂直向上,而是呈15度前倾。这个细节源自《淮南子》"獬豸触不直者"的记载,暗合古代文人对"谏言"的理解。更妙的是,当墨汁注入砚堂,流动的液体恰好漫过神兽足部,形成"踏浪而行"的意象——这正是宋代理学家推崇的"格物致知"在器物上的完美体现。

砚台收藏的防坑指南

市场上流通的所谓"古砚"十有八九是作伪,去年帮藏友鉴定时就遇到用老房柱础石改造的赝品。要辨识真正的浮雕跑兽砚台,不妨记住这三个诀窍:

- 真品磨墨声似春蚕食叶,带着细微的沙沙声

- 历代匠人会在砚底暗刻家族标记,需用30倍放大镜观察

- 明清官砚的兽尾纹必定是单数,暗合"阳数"之说

数字化时代的砚台新生

在杭州某科技公司的实验室里,我见到令人惊叹的场景:3D扫描技术正在重建宋代砚台的微观结构,激光雕刻机以0.01毫米精度复刻着传统纹样。更意想不到的是,有位程序员将浮雕跑兽砚台的轮廓数据转化为音乐代码,当砚形投影随编钟音律流转时,传统文化与现代科技完成了一次惊艳对话。

每次站在故宫展厅那方历经沧桑的砚台前,指尖仿佛能感受到不同时代的温度。从苏轼的"黑云翻墨未遮山"到曹雪芹的"满纸荒唐言",这些在浮雕跑兽砚台上研磨出的不只是墨汁,更是中华文明最精妙的智慧沉淀。或许某天,当你在博物馆遇见它,会看见砚池中不仅映着自己的倒影,还有那些在历史长河中挥毫泼墨的璀璨群星。