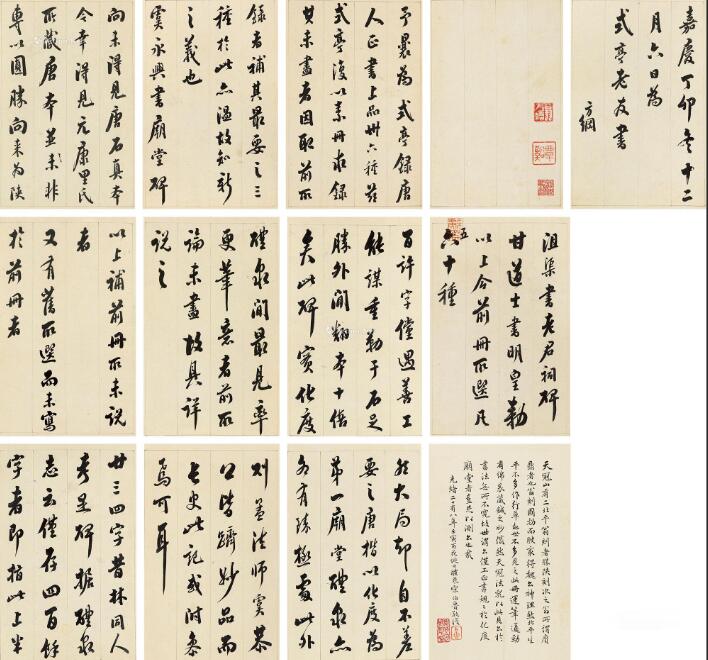

中国古代碑帖经典彩色放大,怎么样

在世界历史文化遗产中,中国古代的碑帖艺术占据着十分重要的地位。

中国是一个讲究书法艺术的文明古国,由于历史条件和科学技术的限制,中国古代的书法艺术曾产生过甲骨、金文、瓦当、竹木简、石刻、木刻等载体,而这些艺术作品又大都归结为碑帖形式流传至今。

碑帖的原意本为镌刻文字的石碑和石板、木板。但通常意义上的所谓碑帖,乃指中国古代一切硬质器物上的文字之拓本。

碑、帖虽然同为石刻(其中帖部分为木刻),但就其性质和用途而言,两者之间又有着严格区别。简而言之,凡铭功纪事的石刻谓之碑,它包括功德碑、墓表、墓志、塔铭、刻经、造像、石阙、石碣、摩崖、题名、题诗、律令、纪游、界石、画像、桥柱、井栏、享祠、纪事等,其意在于将名人事迹、祖先功德、名胜沿革、宗教源流以及律令、禁约等宣告世人,流芳后世。帖则是将著名墨迹摹刻流传、以供世人学书临范的一种复制品。碑、帖的原始本义虽然有别,但由于碑刻文字大都出自名家手迹,随着书法艺术在中国的广为推行。碑刻文字亦渐失其原始本义,被后世学者作为帖的别体和重要补充,拓成纸本,以供研习书法之用。

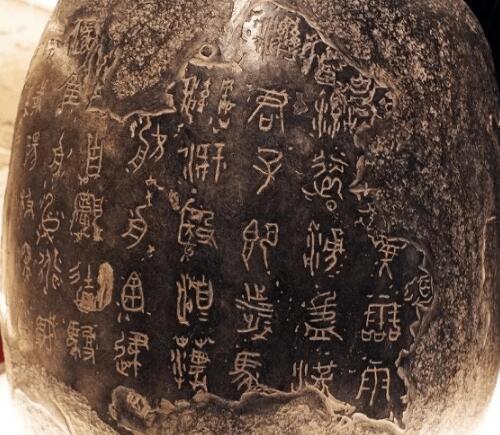

碑在中国创制很早,但在汉代以前,由于文学尚掌握在少数贵族知识分子手中,书法尚未成为大众艺术,故碑刻文字数量极其有限。到目前为止,中国所发现的先秦碑刻文字真正可信的仅有商代的《商代石簋》和《妇好墓石牛刻字》,东周时期的《河光石铭》和《石鼓文》,秦朝时期的《峄山刻石》、《耶琊台刻石》、《泰山刻石》等寥寥数种。至于相传为夏禹时镌刻的衡山《岣嵝碑》和《庐山紫霄峰刻石》、周穆王书写的《坛山刻石》、孔子书写的《比干墓字》和《吴季子墓碑》等古代碑刻文字,早已经宋人赵明诚、秦观,清人王虚舟等金石学家考定为后人伪刻文字,只能作人文景观。先秦时期所遗留的碑刻文字虽少,但艺术起点很高。如河南安阳出土的《商代石簋》虽然只有十二字,但观其字迹刀法,锋棱劲挺,起止有序,与甲骨文刀法如出一辙,非等闲之辈所能为。又如唐初在天兴县南三峙原出土的《石鼓文》,共十个鼓形石,每鼓一首四言诗,记载春秋时秦国君主游猎的情况,因此又称“猎碣”。

《石鼓文》书体出自周宣王时的史籀之笔,线条匀称,古朴浑厚,凝重遒劲,被历代书家誉为石刻之宗。